晋冀鲁豫边区高等法院驻地变迁、历史贡献与司法精神

韩 伟

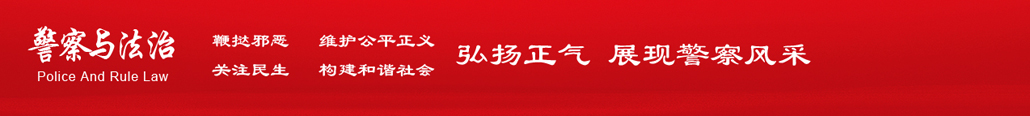

位于山西省左权县桐峪镇的边区临时参议会旧址群中的晋冀鲁豫边区高等法院旧址。韩伟 摄

巍巍太行,曾洒下无数抗战志士的热血,流传着许多可歌可泣的抗战故事。在太行山脉的南段,也就是河北省涉县赤岸村,保存有八路军一二九师司令部旧址,不远处的将军岭上的纪念碑巍峨耸立,似乎在诉说那段不平凡的峥嵘岁月。从赤岸村向东跨过清漳河,就是另一个小山村——南原村,这里有一处院落,曾是晋冀鲁豫边区高等法院(以下简称边区高等法院)的驻地,法院旧址坐东面西,有东屋两层,面阔三间,共有房屋十余间,被最高人民法院命名为全国法院革命传统教育基地。

在河北省邯郸市两级法院的努力下,旧址现设为晋冀鲁豫边区高等法院展馆,展馆以“新中国法制建设的探路者”为主题,集中展示了边区高等法院的发展历程及司法实践活动。鲜为人知的是,南原村并非边区高等法院的常驻地,因战争原因,边区高等法院在千里太行的涉县、左权、武安等县多个村镇驻留,但无论在何地,边区高等法院始终以司法审判为职能,有力支持了抗战与根据地政权建设,弘扬了具有太行特色的司法精神,丰富了红色司法文化的内涵。

边区高等法院的驻地变迁

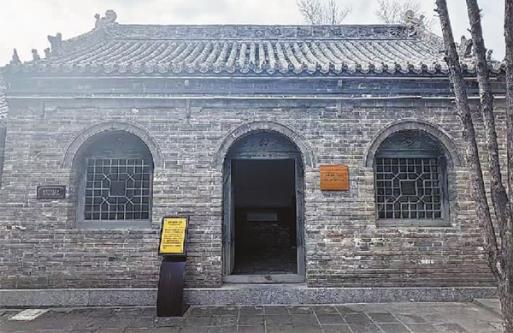

晋冀鲁豫边区司法案例资料。 李华 摄

1940年以后,抗战进入了极为艰苦的时期。为了坚持华北抗战,更好地建设和巩固抗日根据地,团结全区人民,在中共中央北方局的领导下,冀南、太行、太岳行政联合办事处在1941年初的会议上,提议成立晋冀豫边区临时参议会,参议会由群众直接选举议员组成。不久,临时参议会议正式成立。

1941年7月,随着抗日形势的变化,根据中共中央北方局的建议,将冀鲁豫区与鲁西区合并,晋冀豫边区临时参议会改名为晋冀鲁豫边区临时参议会,并准备成立晋冀鲁豫边区政府。

1941年7月7日,晋冀鲁豫边区临时参议会首次会议在山西辽县即今左权县桐峪镇的西老爷庙召开,出席大会的参议员有100余人,冀太联办主任杨秀峰作《工作报告》,彭德怀作《目前形势与抗日根据地的各种政策》的报告,李大章作有关边区政府施政纲领的发言,会议制定并通过了临时参议会组织条例、边区政府组织条例、边区政府施政纲领,以及《晋冀鲁豫边区土地使用法》《晋冀鲁豫边区婚姻暂行条例》等法令,申伯纯被选为议长,杨秀峰为边区政府主席。

在此次临时参议会上,边区高等法院正式成立,下设司法行政处、检察处、民事法庭、刑事法庭、秘书室、看守所等,边区高等法院作为边区民主政权的重要机构,旨在贯彻执行边区政府的各项政策法令,通过审判惩治破坏抗战的反革命、汉奸、地主恶霸等,保护人民的合法权利。浦化人被选为边区高等法院首任院长。也就是说,随着晋冀鲁豫边区政府的成立,边区高等法院就开始发挥司法审判职能作用。

在左权县桐峪镇临时参议会的旧址群中,边区高等法院办公地就位于参议会会场后侧的西配殿,内部除了办公桌椅,展板上还有1941年10月颁布的《晋冀鲁豫边区高等法院组织条例》,展柜里有《晋冀鲁豫边区婚姻暂行条例》等法令汇编,旧址陈设虽然简朴,但凸显了审判特色。可以说,晋冀鲁豫边区高等法院的诞生地,就是今天的山西省左权县桐峪镇。

由于战乱频仍,边区政府成立不久,即转移至河北涉县。1941年9月,边区政府主席及全体委员在涉县靳家会村就职,边区高等法院随之到涉县,最初驻在紧邻一二九师的会里村,1943年再次迁至南原村(一说北原村),之后沿着清漳河向北,迁至涉县索堡镇的弹音村。

实际上,晋冀鲁豫边区政府早于边区高等法院于1942年初迁驻弹音村,在弹音村前后驻留三年多,故弹音村有不少边区政府各部门旧址。依据边区政府院内的地图所示,边区高等法院就在政府后方不远处,与边区政府食堂旧址紧邻。但是,由于民居建筑外观变化,又缺乏标牌等明显标识,我们寻找旧址颇为不易。在询问当地村民后,终于找到。旧址院落黄泥外墙已经刷白,但正门的飞椽、匾额、门墩依然清晰可辨,门口有“晋冀鲁豫边区政府旧址”的小型石碑,旧址东西两侧已盖起新房,较大地改变了原址样貌。因此,对其原址及其周边环境作整体性保护,十分必要。

1943年5月,日寇对太行抗日根据地发起大规模进攻,边区高等法院被迫搬迁至山西省和顺县松烟镇许村。目前,许村边区高等法院的旧址还在,但院落内部因长期无人看管,亟待修缮。1945年底,边区高等法院随着边区政府迁往河北武安县。

为了便于群众诉讼,边区高等法院曾在林北县(今河南安阳林州市)马刨泉村设立流动法庭,其职责主要是调查、侦讯、审理、判决各种破坏抗日的犯罪案件,审理婚姻、债务等民事纠纷案件,以保障抗日根据地的稳定与社会秩序。为了便于群众诉讼,边区高等法院流动法庭在石柱、南荒等村设立了息讼公断所,以调解或审判的方式,就近受理自诉案件。一些有重大影响的汉奸、特务犯罪案件,法庭到案发地审理、判决,以发挥法制宣传作用。对于婚姻家庭等民事纠纷,法庭多采取调解的方式,尽力维系家庭和睦。

边区高等法院旧址等文物遗存,是法治文化特别是红色司法文化的重要载体,尽管在一些旧址,边区高等法院驻留时间很短,但仍然将司法精神、文化文明传播开来。边区高等法院的驻地,多是普通乡村民居,与周围的村居院落浑然一体,体现出人民司法“一刻也不离开群众”之真谛。

边区高等法院红色司法的历史贡献

马刨泉村晋冀鲁豫边区高等法院流动法庭旧址。 资料图片

诞生于抗战烽火中的晋冀鲁豫边区高等法院,虽数易其址,但其宗旨始终未变,即通过司法审判惩治各种破坏抗战的犯罪,维护抗日根据地的社会秩序、维护人民群众的合法权益。

通过惩治汉奸等特种犯罪维护抗战利益。抗战中,汉奸、特务的犯罪活动,极大地动摇着抗日政权的稳定、危害人民群众的安全,在太行抗日根据地,特务采取打冷枪、割电线、造谣言,甚至投毒等方式破坏社会秩序,晋冀鲁豫边区等抗日根据地刑事立法中重点惩治的就是汉奸、破坏坚壁财物等犯罪,打击特务、汉奸等破坏抗战的犯罪分子。

在太行抗日根据地,仅汉奸罪案件,就超过1万余件,占所有刑事犯罪案件的62%。1943年,太行区各县就处理特务2000余人,为贯彻镇压与宽大配合的政策,判处徒刑1400余人。在山西省晋中市中级人民法院档案中,有多份审理汉奸、特务的判决文书。通过对特种刑事犯罪的惩治,有效打击了破坏抗战的犯罪行为,保护了抗战成果。

通过惩治盗窃等一般犯罪维护边区社会秩序。边区处在战争时期,加之水旱天灾,百姓生活极为困难,盗窃等财产类犯罪较多。在边区高等法院成立的公告中,就指出该院的首要任务除了镇压死心塌地的汉奸,就是维护社会秩序,切实保障所有抗日人民之人权政权财权。1942年和西县西马泉村村民李豹儿偷盗百姓存放于山沟中的谷子、黄豆等,被村公所抓获。司法机关经过调查核实,判处其有期徒刑两年,罚金300元。该案的判决具有典型意义,既维护了抗战政策法令,又保护了人民群众的财产,巩固了边区的社会秩序。

通过审判土地、婚姻纠纷案件,促进社会进步。晋冀鲁豫边区颁布了一系列土地、婚姻法令,依法贯彻减租减息的政策,在1943年9月武东、左权的司法月度统计中,婚姻、土地纠纷构成民事案件的主体,分别有一二百件。在婚姻案件审理中,边区高等法院推行了婚姻自愿、保护军婚等原则,对于旧的落后习俗予以否定,如早婚、“兼祧”、包办婚姻等。在土地、债务类案件审理中,依法限制过高的地租、债息,维护贫农的权益。通过这些案件的审理,公平公正的理念得以树立,婚姻自由的精神得以弘扬。

边区高等法院红色司法的精神特质

由1941年晋冀鲁豫边区高等法院成立,到1948年边区高等法院并入华北人民法院,以边区高等法院为代表的红色司法精神延续近十年,影响晋冀鲁豫多地。在战争中淬炼的太行地区红色司法,除了坚持党的领导、司法便民利民外,还形成了独具特色的司法精神。

在保障抗战中坚持司法规律。晋冀鲁豫边区高等法院成立于抗战的特殊时期,其司法具有战时特点,即更强调司法审判的威慑性、效率性。边区高等法院在发挥审判职能保障抗战的同时,坚持法治原则、司法规律,努力做到公平公正。边区高等法院明确要求平等对待当事人,“有法律者从法律,无法律者从法理”。在汉奸、特务等案件的审判中,既对罪行严重的罪犯予以惩治,又坚持证据原则,严禁肉刑逼供、诬告陷害,做到错案必须平反,确保“不放过一个敌探,不错办一个好人”。

1944年,时任院长贾潜在司法工作报告中,强调司法干部要更好地学习法律知识,他举例说明刑罚与惩戒、罚金与赔偿、杀人与伤害的不同,将犯罪的主观与客观结合起来分析,提高了法院刑事审判的科学性。

在案件审判中宣传抗战法令。晋冀鲁豫边区高等法院作为司法审判、司法行政、检察合一的机构,在审判的同时,还肩负着法律法令宣传的责任。边区高等法院及基层司法机关,对汉奸罪等特种刑事案件,充分利用巡回审判、公审等形式扩大影响,宣传政府法令。边区高等法院创造了“轮回公审办法”,如武安的一个特务犯罪案,法院先后组织了14次轮回公审,参加村庄有80余个,参与群众达1万人以上,区村干部达500人以上。还将典型案件的判决以通俗易懂的文字写成布告,在主要街道、重要村庄张贴,或者制成简单的通令,发到各区公所、学校,将对犯罪人的法律惩罚与对广大群众的法律教育有机地结合起来,扩大了边区法律的社会知晓度。

反对教条主义注重实质公正。晋冀鲁豫边区高等法院成立于统一战线背景下的国共合作时期,边区制定了一系列法律法规,法律制度较为完备。在司法实践中,边区高等法院始终重视灵活地运用法律条文,注重实质正义的实现。

1942年颁布的《晋冀鲁豫边区太行区民事诉讼上诉须知》规定,如超过上诉期间,或者上诉状形式不合法,原审机关应裁定驳回。时任边区高等法院代院长马起在对该须知执行的指示中,特别说明应当保护和提倡上诉权,由于太行区文化落后,群众缺乏法律常识,如上诉状不合法时,应多方设法给予补正机会。

边区高等法院特别反对旧式司法机械搬用法条,批评只看表面、不问实质的做法,提出司法工作要“科学化”,在婚姻案件中,注重婚姻纠纷的起因、过程,将“家庭和睦”的方针与具体婚姻法条结合起来;在盗窃类案件中,区分偷盗物品的属性和盗窃人的身份,对图财或因抽鸦片而偷窃的从严惩治;对确因家庭贫苦或所偷的东西多是瓜果、菜蔬等类的,则予以从轻处罚,所科罚金无力缴纳者,亦可以减轻,或到秋后缴纳。这些审判不仅体现了法律权威,也融入了温情常理,实现了法律效果与社会效果的统一。

(作者单位:西北工业大学法学系)

- 2021-12-22

- 2021-06-26

- 2020-01-30

- 2020-02-25

- 2020-03-22

- 2020-01-02

- 2021-07-28

- 2020-04-07

- 2019-12-29

- 2021-09-30